「MBTI診断は当たるけど、本当に根拠はあるの?」

と疑問に思ったことはありませんか?

16タイプに分類されるMBTIは、自己理解やコミュニケーションのツールとして世界中で利用されています。

しかし、実は心理学的な立場からは「科学的根拠が弱い」といわれることもあるんです。

この記事では、MBTIの理論的背景や日常での有効な使い方について、くわしく解説していきます。

ズバリ!MBTIに根拠はある?

ズバリ、MBTIに根拠はあるのでしょうか?

冒頭でご紹介したように、MBTIには明確な科学的根拠が不足しているという指摘があります。

それをふまえると、以下のような正確性となるでしょう。

- 実用性:◎

- 信頼性:△

- 妥当性:△

それぞれくわしく解説していきます。

実用性:◎

MBTIの最大の強みは、人間関係の理解や自己洞察に役立つ実用性にあります。

タイプ分けを通じて「自分はなぜこう感じるのか」「なぜあの人とは噛み合わないのか」が見えやすくなり、職場・恋愛・コミュニケーションなど日常場面での理解が深まります。

特に、企業研修やキャリア支援、カウンセリングの現場では、相互理解のきっかけとして有用といわれています。

つまり、科学的な診断というより「人間関係を円滑にする言語ツール」としての実用性が高いでしょう。

厳密な科学性は欠けても、自己分析や他者理解のきっかけとして役立ちます。

信頼性:△

信頼性とは、同じ人が何度受けても同じ結果が出るかを指します。

MBTIは自己報告式の質問に基づくため、その日の気分や状況によって結果が変わることがあります。

研究によると、再テスト時に異なるタイプが出る人も約30〜50%いるといわれているのです。

つまり、統計的な再現性という点では信頼性が低いとされます。

ただし、E or IやS or Nなどの指標単位で見ると、ある程度の一貫性は確認されています。

そのため、性格傾向を知るツールとしては有効でしょう。

妥当性:△

MBTIにおいては「仕事の適性が正確に分かる」「恋愛の相性が決定できる」といった使い方は、科学的に保証されていません。

あくまで「傾向を知る」程度にとどめるのが安全です。

妥当性とは、そのテストが本当に測りたいものを測っているかという指標です。

MBTIは性格を16タイプに分けていますが、現代心理学では

性格は連続的なスペクトラムであるため、4軸16タイプに分けるべきではない

と捉える傾向が強くなってきています。

MBTIの分類法は、厳密な心理学モデルとしての妥当性には欠けると指摘されているのです。

それでも、多くの人がMBTIを通じて「自分を理解し、他者との違いを受け入れる」体験をしている点で、心理的・社会的妥当性(=意味のある実感を生む)は高いと言えるでしょう。

科学的には指摘事項が多くても、実際にMBTIが役立っているという声が多いことで、妥当性が証明されているんだね

意外と知らないMBTIの正体を深掘り!

MBTIの基盤となっているのは「ユング心理学」です。

心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱した「心の働き方の違い」をもとにして、後にブリッグス親子が体系化したのが今のMBTI。

ユングは、人間には情報を受け取るときや判断するときにそれぞれ「クセ」があると考えました。

たとえば「直感でひらめく人」もいれば「事実を積み重ねて考える人」もいる。

こうした違いを整理して、性格のパターンとして分類したのがMBTIなのです。

つまり「根拠のない占い」ではなく、心理学的な理論をもとにしているのがポイント。

学術的に完全な証明はされていませんが、人間理解の枠組みとして今なお人気を集めています。

それでは、そんなMBTIのもとになる理論を生み出したユングについて、そしてMBTIとは一体なんなのか、深掘りしてみましょう!

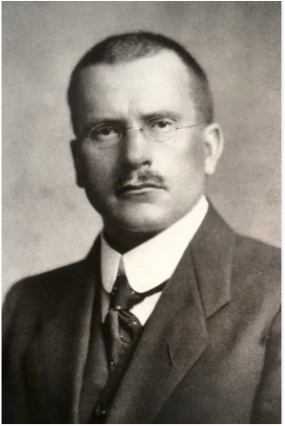

ユングって誰?MBTIとの関係は?

MBTIは、スイスの心理学者カール・ユングのタイプ論を基盤にしています。

- 外向/内向

- 感覚/直観

- 思考/感情

- 知覚/判断

という4つの心理的傾向をもとに、キャサリン・ブリッグスとイザベル・マイヤーズ親子が発展させました。

カール・グスタフ・ユングはスイスの精神科医で、フロイトと並ぶ深層心理学の巨人といわれる人物。

ユングは、人の心には普遍的パターンがあると考えました。

MBTIはユングのタイプ論を出発点に、別の人物によって実用化されたものです。

そのため、ユング自身がMBTIの診断テストを作ったわけではないのですが、この枠組みを作ったのが彼の功績なのです。

MBTIは占いとは違う?

「MBTIは占いっぽい」と感じる人も多くいるでしょう。

しかし、本質はまったく異なります。

占いは、運勢や未来予測を主目的とするスピリチュアルなものであるのに対し、MBTIは心理学の理論をもとに作られたツールです。

そのため、MBTI診断をするのに必要なのは選択式のテストだけ。

生年月日や名前の画数など、占いで必要な要素とまったく違いますよね。

とはいえ、MBTIは性格を「断定」するものではなく、あくまで「傾向」を示す指標です。

科学的な検証においては、限界があることも指摘されています。

MBTIは占いのように一発で人生を決めるようなものではなく、職業を選んだり対人理解のヒントとして使ったりするのが、本来の姿です。

脳科学とは違う?

MBTIは、自己報告による心理尺度であって、脳構造や神経活動を直接測る「脳科学」ではありません。

脳科学は、脳領域の活動や結合パターンを扱います。

それがMBTIタイプのどの部分に対応するかは、単純に結びつけられるものではありません。

最近は、神経科学と性格心理学を結び付ける研究も増えているそうです。

それでもなお、MBTIタイプを脳の「証拠」として扱うのは誤解を招くでしょう。

当メディアでは、MBTIと脳診断(右脳・左脳)の共通点を見つけ出し、近いタイプに分けるという検証をしました。

脳診断にも興味がある人や、ご自身が右脳タイプか左脳タイプかご存知である人は、ぜひこちらの記事も読んでみてください!

なぜ16タイプに分かれる?

MBTIが16タイプになる理由は意外と単純で、数字的な組み合わせによるものです。

MBTIは4種類の2択(外向/内向、感覚/直観、思考/感情、判断/知覚)から成り立ちます。

各2択は2通りあり、2の4乗で16タイプになるため、全組み合わせとなる16種類をMBTIタイプとして公開しているのです。

歴史的には、ユングの機能論を基に、ブリッグス母娘がかたちを整えたものが、今のMBTIです。

そこに、別の心理学理論である「認知機能(機能スタック)」を組み合わせることで、同じMBTIをさらに深堀りできるとされています。

つまり、表面的には16種類に分けられますが、より深く掘り下げると各MBTIの個別差が大きいのです。

\ よりくわしく知りたい方は /

16タイプそれぞれの違い

16タイプに分かれる中でも、それぞれのタイプはまるで別人のように性格が違います。

これは、指標の組み合わせが思考のクセや行動傾向に大きく影響するからです。

友人や恋人、上司や部下を「どのタイプかな?」と当てはめてみるだけで、その人の行動の理由が少し理解できるようになるかもしれません。

コミュニケーションが楽になったり、自分の性格傾向をより深く知れたりする、便利なツールなのです。

また、16タイプをそれぞれ4タイプごとにグループ分けして、類似タイプをまとめる考え方もあります。

具体的には、以下の4グループです。

\ タップすると各記事に飛びます /

4グループに分かれた類似タイプは、性格傾向や行動パターンがある程度似ているとされていますが、それでもMBTIが違えば性格も違います。

同じタイプでも性格は人それぞれ

MBTIが同じだと、その人たちは似た傾向の性格をしているとされますが「同じタイプ=同じ性格」というわけではありません。

育った環境や価値観によって、性格の表れ方は変わりますし、MBTIの4指標だけで完璧に性格分析ができるわけではないからです。

あくまで「傾向」だと理解しましょう!

たとえばISTJだったら、几帳面で忠実な性格として知られます。

しかし、同じISTJでも几帳面さが強調され潔癖傾向のある人もいれば、単に真面目で誠実な人もいます。

MBTIはあくまで「傾向を知るための道具」であり、相手を型にはめるものではないのです。

これらを考慮し、MBTIにはさらにAタイプとTタイプという2つに分けた考え方も存在しています。

各MBTIタイプがAとTに枝分かれするので、16タイプだったものが32タイプにまで広がるのですね。

AタイプとTタイプはまだそこまで知られていないので「どう違うの?」と疑問に思う人もいるかもしれません

MBTIをさらにAとTに分ける理論や仕組みを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

MBTIはどんなときに活用される?

MBTIは主に自己理解・他者理解・コミュニケーション改善の道具として広く利用されています。

企業のチームビルディング研修、キャリアカウンセリング、教育現場の自己分析、コーチングの出発点などで活用するケースが多いようです。

もちろん、個人的に自己分析やエンタメとして使うこともよくありますよね。

それでは、どのようなケースでMBTIが活用されているのか見てみましょう。

採用選考での使い方

MBTIは、採用選考での参考資料として使われることがあります。

MBTIには適職や性格の特徴が明確に述べられていますので、採用する側が「この職務に本当にふさわしいか」を判断する際、MBTIが参考になるケースがあるでしょう。

ただし、MBTIがその人のすべてを語るわけではないので「採用選考の唯一指標」にすることは推奨されません。

上記「信頼性:△」でも解説しているように、MBTIの診断結果は、時間や状況で変わることがあったり、診断する人の体調や気分によっても違ったりします。

固定的なラベルとして扱うと、その人の本質に触れることができず、採用選考として逆効果になることもあるでしょう。

自己理解に役立つ使い方

「私はI(内向型)だから疲れやすいのかも」「F(感情型)だから感情移入しやすいのかも」などといった気づきは、生活改善に役立ちますね。

完璧な診断ではなく、参考書のようなかたちで捉えるのがポイントです。

MBTIは「自分を知る」ためのヒントとして使うのが最も効果的。

自分のタイプを知ると「なぜ自分は人と違う感じ方をするのか?」という疑問も、腑に落ちやすくなるでしょう。

たとえば「1人の時間が必要なI(内向型)」や「計画を立てるのが得意なJ(判断型)」など、自分の強みや弱みを客観的に把握できることにつながります。

その結果、進路選びや働き方、恋愛観まで「自分に合ったスタイル」が見つかりやすくなるのですね。

恋愛や人間関係での使い方

恋愛や人間関係においても、MBTIがひと役買うことがあります。

相手のタイプがわかれば手っ取り早いですし、わからなくても性格傾向からMBTIを想定するだけで、人間関係の摩擦を減らすヒントになるかもしれません。

たとえば

「この人はルールから逸れないISTJっぽい」

「この人は自由人だからENFPっぽい」

などと考えるだけで、自分とは違う相手の特性を自然に認められるようになるでしょう。

相手を理解するツールとして、効果的に活用しましょう。

また「恋人や友人とタイプが違うとどうすれ違うのか?」を知れるのも、MBTIの魅力です。

たとえばE(外向型)の恋人が頻繁に連絡を取りたがる一方、内向型の自分は返信が遅くなりがちる…というのは、よくある話ですよね。

一般的には「価値観が合わない」「思いの強さが違うのかも」とネガティブな方向に考えられがちなすれ違いですが、MBTIを絡めてみるとどうでしょうか。

カップルの相性が悪いわけではなく、単にMBTIタイプの違いだと認識することで「愛情が薄いわけじゃない」と理解でき、余計なケンカを防げるかもしれません。

人間関係の取り扱い説明書として、MBTIは役立つのです。

仕事やチームビルディングでの使い方

職場でも、MBTIは有効です。

たとえば「アイデアを出すのが得意な人」と「実行力のある人」をうまく組み合わせれば、自然と強いチームができあがりますよね。

逆に、似たタイプばかりが集まると、意見が偏ってしまうこともあるでしょう。

MBTIを知っていれば「どのタイプを補強するとチームが回るのか」が見えてくるかもしれません。

社内研修の一環で、定期的にMBTI診断をする企業も増えてきていますよ

MBTIと他の診断ツールとの違いは?

MBTI以外にも、性格診断をするツールがあります。

今、巷で話題なのはMBTIですが、ほかの診断ツールとどう違うのか見てみましょう。

今回比べてみるのは、ビッグファイブとストレングスファインダーです。

MBTI単独よりも、これら他の診断ツールと組み合わせることで、より精度の高い自己分析が可能になるでしょう。

MBTIとビッグファイブの違い

ビッグファイブは「外向性・協調性・勤勉性・神経症傾向・開放性」という5つの性格特性を測る心理学的に信頼度の高い理論です。

MBTIが「タイプ」なのに対し、ビッグファイブは「スコア」で表す点が決定的に違います。

心理測定の信頼性や予測力(職業適性や行動の予測)という点では、ビッグファイブのほうが学術的根拠が強いとされています。

実務でも研究でも、現代的な性格評価の基準になっています。

ビッグファイブと比べるとMBTIは直感的にわかりやすく、性格をキャッチーに16種類に分けているのが強み。

難しい研究よりも、楽しみながら理解できる点で支持されています。

そのため、若者を中心にエンタメ性を持って、親しまれているのですね。

そんなMBTIをより気軽に楽しみたい方は、MBTIビンゴに挑戦してみてはいかがでしょうか。

MBTIビンゴは、各MBTIの特徴をビンゴ形式で埋めていき、あなたにどのMBTI傾向があるかを気軽に診断できるものです。

MBTI診断は100問近くありますが、ビンゴならより手軽に性格傾向を知ることができますよ。

MBTIとストレングスファインダーの違い

ストレングスファインダーは「自分の強みを発見して伸ばす」ための診断ツールです。

対してMBTIは「自分の性格の傾向を知る」ためのフレームワーク。

つまり、MBTIが「自分はどういう人か?」を教えてくれるのに対し、ストレングスファインダーは「自分は何が得意か?」を具体的に示してくれるのです。

どちらも自己理解には役立ちますが、目的が異なります。

そもそもが違う診断だから、組み合わせればさらに自分の強みを活かせるね!

ストレングスファインダーは米ギャラップ社が開発したアセスメントで、34種類の個人の強み(才能)から、上位のものを抽出します。

結果は順位づけされ、上位テーマを伸ばすことで生産性や満足度を高めることを狙えるのです。

利用は有料で、企業の人材開発でよく採用されます。

結論|MBTIは「完全」ではないけど役立つ

MBTIは心理学的に「科学的根拠が弱い」と批判されることもあります。

しかし日常生活においては、自己理解や他者理解を深めるツールとして有効でしょう。

大切なのは、MBTIが性格を決めつけるものではなく、参考にするものとして活用することです。

根拠を過信せず、自分の人生に役立つ形で使っていくことがポイントでしょう。